柔軟剤は必要?8割が使用する柔軟剤本来の効果やふんわり匂いを残す方法

赤ちゃんが生まれて、洗濯の量も内容もガラッと変わった―そんなパパも多いのではないでしょうか。

なんとなく柔軟剤を使っているけど、本当に必要なの?

と、疑問を感じていませんか?

結論から言うと、柔軟剤は「絶対に必要なもの」ではありません。

けれど、正しく使えば毎日の洗濯と暮らしを快適にしてくれる「魔法のアイテム」でもあります。

ふんわりした肌触り、やさしい香り、静電気の防止やシワの軽減など、柔軟剤には多くのメリットがあります。

しかし、使い方を間違えると効果が半減したり、衣類のトラブルを招くことも…。

この記事では、柔軟剤の選び方・使い方のポイントを分かりやすく解説。

筆者(育児中のママ)の実体験も交えながら、以下のポイントをやさしく解説します。

洗濯がもっとラクになり、家族の衣類もふんわり心地よく仕上がる。

そんな日々のために、ぜひ最後まで読んでみてください。

【洗濯の仕方】基本マニュアルは、こちらからご覧ください。

ユカコ(主婦6年/子育て2年)

2歳の娘と4歳の犬と暮らすママ。

家事初心者だった夫が洗濯に挑戦する姿をきっかけに、同じようなパパの力になれたらと思い、家事情報を発信しています。

柔軟剤は必要か?その役割と効果をチェック

そもそも、洗剤と柔軟剤って、何が違うの?

初めて洗濯にちゃんと向き合うパパが最初にぶつかる疑問のひとつかもしれません。

実はこの2つ、役割がまったく違います。

- 洗剤 → 衣類の汚れを落とす(洗うためのアイテム)

- 柔軟剤 → 衣類をふんわり仕上げる(快適さをプラスするアイテム)

つまり、洗剤は洗うもの、柔軟剤は仕上げるもの。

洗剤だけでも洗濯はできますが、柔軟剤をプラスすることで肌ざわりや香り、静電気対策などの快適さがアップします。(洗濯洗剤と柔軟剤の違いや使い方について、詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。)

柔軟剤は、仕上げ用のオプションアイテム。

そのため、

「匂いが苦手だから、柔軟剤やめてみた」

「肌への刺激が気になるから、柔軟剤は使わない」

という選択ももちろんOKです。

家庭の好みやメリット・デメリットに合わせて、使う・使わないを決めればOK!

たとえばこんなふうに使い分けもできるよ!

- タオルや下着:吸水性を重視して柔軟剤なし

- ママの服:お気に入りの香りの柔軟剤でふんわり

- パパの作業着:におい対策で香りつき柔軟剤を少量使う

約8割が柔軟剤を使っている理由

柔軟剤って、みんな使ってるのかな…?

アンケートによると、柔軟剤を使っている人の割合はおよそ80%。

つまり、約5人に1人は柔軟剤を使っていないということです。

- 柔軟剤を使う人:約80%

- 柔軟剤をまったく使わない人: 約20%

柔軟剤を使わないからといって、洗濯ができないわけではありません。

むしろ、最近は「柔軟剤使わない派」も増えつつあります。

ただ、これほど多くの人が柔軟剤を使用しているのは、やはり「使うと便利」「仕上がりが格段に良くなる」という明確なメリットがあるから。

どちらの選択も間違いではありません。

これからご紹介するメリット・デメリットを理解して、ご家庭や衣類、そして家族の好みに合わせて判断をして下さいね!

柔軟剤の主な効果と使うメリット

柔軟剤には、「陽イオン界面活性剤(カチオン界面活性剤)」という成分が含まれていて、これが衣類の繊維をコーティングしてくれます。

その結果、以下のようなうれしい効果があります。

一部の柔軟剤には、天然成分などを配合し、衣類に虫がつきにくくする機能を持つものもあります。大切な衣類を保管する際にも役立ちますよ。

柔軟剤は、衣類を快適に仕上げてくれる便利アイテム。

パパの服にも、赤ちゃんの服にも使えるけど、注意点もあるよ!

柔軟剤のデメリットや注意点

便利な柔軟剤ですが、使い方を間違えると逆効果になることも。

メリットだけでなく以下のデメリットもしっかり理解しておくことが大切です。

「最近、急に柔軟剤の香りがしなくなった…」という時は、洗濯槽が汚れていたり、柔軟剤が固まって詰まっているサインかも!

柔軟剤の種類と選び方

どんな柔軟剤を選べばいいのかよくわからない…

そんなパパのために、柔軟剤の種類と特徴をわかりやすくまとめました!

柔軟剤にはどんなタイプがあるの?

お店に行くとたくさんの種類が並んでいて、迷いますよね。

でも、柔軟剤のタイプは大きく分けて3つだけ。それぞれの特徴を見ていきましょう。

液体タイプ

いちばんよく見かけるのがこのタイプ。

すすぎのときに洗濯機が自動で投入してくれるので使い方もカンタン!

香りの種類も豊富で、日常使いに最適です。

- メリット: 香りのバリエーションが豊富、ほとんどの洗濯機で使用可能。

- デメリット: 誤って多く入れすぎると、衣類にムラになったり、洗濯槽の汚れにつながることも。

シートタイプ

乾燥機に入れるだけで静電気防止や香りづけができる便利なシート。

ただしドラム式 or 乾燥機があるご家庭向けのアイテムです。

- メリット: 乾燥時の静電気防止に優れ、香りの効果が持続しやすい、持ち運びに便利。

- デメリット: 使える洗濯機が限られるため、ご家庭の洗濯機を要確認。

オールインワン(柔軟剤入り洗剤)

「柔軟剤を入れ忘れた!」なんてことがないのがこのタイプ。

洗剤に柔軟剤が最初から入っているので、これ1本でOKです。

液体タイプ、粉タイプなどがあります。

- メリット: 洗剤と柔軟剤を別々に投入する手間が省ける。

- デメリット: 香りの選択肢が限られる、柔軟剤の量を細かく調整できない。

忙しい育児中にはとても助かるアイテム!

柔軟剤入り洗剤はどこに入れるか迷う人も多いですが、「洗剤の投入口」に入れましょう。

香り以外にも注目!抗菌・防臭などの追加機能

最近の柔軟剤は、ただふんわりさせるだけではありません。

こんな機能がプラスされた商品もあります。

- 香りづけ機能(長く香りが残るタイプも)

- 抗菌・防臭効果(部屋干し対策にも◎)

- 消臭効果(ニオイが気になる衣類も元から消臭)

- 防虫効果(オフシーズン中の保管にも◎)

- 無添加・無香料(敏感肌向け)

- 花粉・PM2.5付着防止効果(アレルギー体質の方におすすめ)

香りがしない柔軟剤ってあるのかな?

あるよ!

「無添加タイプ」や「防臭に特化したタイプ」には、無香料の柔軟剤も多いの。赤ちゃんや敏感肌の人にぴったりだよ。

家にあるもので代用できる?代用品の実例

柔軟剤が切れてた…

そんなときも大丈夫!

実は、おうちにあるもので代用できます。

肌にやさしいものもあるので、知っているといざという時に役立ちますよ。

| 代用品 | 効果 | 使い方 |

|---|---|---|

| クエン酸・お酢 | ・繊維を柔らかくし、消臭・除菌効果も期待できます。 ・アルカリ性の洗剤と中和することで、石鹸カスや汚れの再付着も防ぎます。 | 最後のすすぎの際に、水10Lに対してクエン酸小さじ1~2杯、または食酢大さじ1杯程度を投入口に入れるか、直接投入します。(お酢の場合、乾くと匂いは飛びますのでご安心を!) |

| 重曹 | ・水を軟らかくする効果があり、洗浄力をアップさせます。」 ・また、消臭効果もあるため、衣類の嫌なニオイ対策にも。 | 洗濯の際に洗剤と一緒に大さじ1~2杯程度を入れるか、最後のすすぎの際に投入します。 |

| リンス/コンディショナー | 髪の毛をサラサラにするリンスやコンディショナーは柔軟剤と同様の成分が含まれているため、静電気予防や衣類を柔らかくする効果が期待できます。 | お湯で数倍に薄めて溶かし、最後のすすぎの際に少量投入します。ただし、粘度が高いため溶け残りや洗濯機への影響を考慮し、少量にとどめましょう。 |

どれも肌にやさしく、赤ちゃんの衣類にも使いやすいですね。ミルク汚れに対応する重曹の使い方に関しては、こちらの記事で詳しくまとめています。気になる方はあわせてご覧ください。

柔軟剤の正しい使い方

柔軟剤が必要な理由や使える衣類がわかったら、次は実際の使い方を覚えましょう。

柔軟剤は、正しいタイミングと適切な量で使うことで、効果をしっかり引き出せます!

- 最後のすすぎの段階で柔軟剤を入れる

- 2~3分置いて繊維に浸透させる

- 洗い流さずにそのまま脱水→干す

柔軟剤は、基本的に「洗濯の最後のすすぎ」のときに使います。

洗濯機で柔軟剤を使うとき

柔軟剤は「洗濯の最後のすすぎ」のときに使うのが基本ですが、洗濯機のタイプによって入れるタイミングが少し違います。

それぞれ見てみましょう。

柔軟剤の投入口がある場合

ほとんどの洗濯機には、洗剤とは別に「柔軟剤の投入口」が備わっています。

使い方は、洗濯を始める前に、投入口に柔軟剤を入れておくだけ!

あとは洗濯機が自動で、ちょうどいいタイミングに投入してくれます。

面倒なタイミング調整も不要!すすぎ回数が1回でも2回でも問題ありません。

投入口がない場合の工夫

でも、うちの洗濯機、投入口がないんだけど…

そんなときは、以下の手順で柔軟剤を投入します。

- 「すすぎ」のタイミングで、洗濯機を一時停止する。

- 2~3分ほど、すすぎ運転を行って柔軟剤を衣類に浸透させる。

- 通常の脱水を行う。

「すすぎの最後」に自分で入れるのが正解!

手洗いで柔軟剤を使うとき

デリケートな衣類などを手洗いする際も、柔軟剤を使うことで仕上がりが格段に良くなります。

最後のすすぎ用の水に柔軟剤を入れて、2~3分つけおき。

そのあと軽くしぼって(脱水して)干せばOK!

長時間つけっぱなしはNG!

べたつきや香り残り、肌トラブルの原因になることもあるから注意してね!

適切な使用量と注意点

柔軟剤の効果を最大限に引き出すためには、量を守ることがとても大切です。

「たくさん入れればもっとフワフワになるだろう」というのは間違い!入れすぎは、かえってトラブルの原因になります。

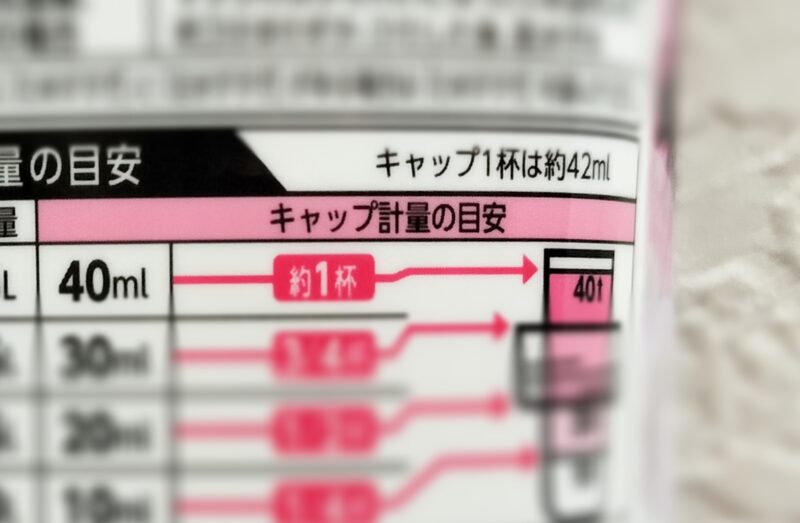

柔軟剤の量は、洗濯機のタイプによって違います。【縦型】と【ドラム式】、それぞれの使い方を見てみましょう。

縦型洗濯機の場合

縦型の場合は、柔軟剤ボトルにこう書かれています。

「水量〇ℓに対して〇mL」

洗濯機に表示されている「水量」と、柔軟剤ボトルの表示を見比べて調整しましょう。

ドラム式洗濯機の場合

- 洗剤や柔軟剤ボトルに「1杯=〇mL」と記載あり

- 洗濯機が「〇杯」と表示

このどちらかをそのまま計量すればOK!

表示がなければ、メーカーサイトや家電メーカーの公式ページを確認すると目安が載っています。

「1杯量の早見表」をまとめてくれているサイトもあるから、初めてのときは確認しながらやると安心だよ!

手作りの柔軟剤ってどう?安全性と使い方をチェック

市販の柔軟剤が肌に合わないと感じる方や、香料が苦手な方、環境への配慮から、手作りの柔軟剤に興味を持つパパママもいるかもしれませんね。

ここでは、手作り柔軟剤について詳しく解説します。

話題の「手作り柔軟剤」とは?

クエン酸や重曹、お酢などを使って、自宅で簡単に柔軟剤を作ることができます。

シンプルな材料で作るため、「もっと安心なものを使いたい」「好みの香りを楽しみたい」そんなパパママには手作り柔軟剤もおすすめですよ。

作り方の一例をご紹介しますね。材料を混ぜるだけなので、とても簡単です!

- 精製水:400mL

- クエン酸:60g

- グリセリン:60mL

- お好みの精油、アロマオイル:数滴

利用量:1回の洗濯に30~50mLが目安

香りも自分で選べるし、デリケートな肌や衣類にもやさしいのがいいね!

市販品と比べたメリット・デメリット

手作り柔軟剤には、市販品にはない独自のメリットとデメリットがあります。

手作りに興味がある、という方は一度試してみて、市販品とのメリットデメリットを体感してみてくださいね。

香りアイテムの注意点:精油やアロマの落とし穴

手作り柔軟剤の香り付けにはアロマオイルや精油(エッセンシャルオイル)を使用しますが、使用時にいくつか注意点があります。

- 油溶性によるシミのリスク:しっかり混ぜて溶かす、少量に留めるのが◎

- 肌への刺激:使用を避けるか、十分に希釈して使用量を守りましょう。

- 香りの強さ:香りが濃縮されているため、少量から試すのが大切です。

- 品質の確認:信頼できるメーカーの品質が保証されたものを選びましょう。

精油やアロマオイルは油性のため、直接衣類に付着するとシミの原因になることがあります。中には、肌に直接触れると刺激となる成分が含まれている場合も。

香りが強く出過ぎないようにする意味も含めて、必ず少量から試してくださいね。

柔軟剤の香りが残らない?そんな時の対策まとめ

お気に入りの香りを楽しみに柔軟剤を入れたのに、全然香らない…

実は、ちょっとした工夫で、柔軟剤の香りをもっとしっかり残すことができるんです。

香りが残らないのはなぜ?よくあるNGパターン

柔軟剤の香りが残らないのは、使い方にちょっとした原因があるかもしれません。まずは、香りを消してしまう「NGパターン」を確認してみましょう。

- 洗剤の量が多すぎる:

洗浄成分が柔軟剤の香りを打ち消してしまうことがあります。 - 柔軟剤の少なすぎ:

少なければ当然香りは残らないので、量を確認しましょう。 - 洗濯槽が汚れている:

カビや洗剤カスがたまっていると、そのニオイが柔軟剤の香りを邪魔してしまいます。 - 洗濯物を詰め込みすぎている:

柔軟剤が全体に行き渡らず効果が半減してしまいます。 - 脱水時間が長すぎる:

成分と一緒に香りの成分も流れ出てしまうことがあります。 - 直射日光で乾かしている:

天日干しは殺菌効果がありますが、紫外線によって香りの成分が分解されて飛びやすくなります。

「あれ?香りがしない…?」と思ったら、まずは基本のポイントを確認してみて下さいね。

香りを残すための工夫7選

では、どうすれば柔軟剤の香りを衣類にしっかり残すことができるのでしょうか?今日から試せる7つのポイントをご紹介します。

1. 無香料の洗剤を選ぶ

洗剤にも香りがあると、柔軟剤の香りとぶつかってしまうことも。

柔軟剤の香りを引き立たせたいなら、無香タイプの洗剤がおすすめ!

2. 汚れやニオイをしっかり落とす

服に皮脂汚れやニオイが残っていると、柔軟剤が繊維にうまく染み込まないことも。

予洗いをするなど、柔軟剤の前にしっかり洗ってスッキリさせるのがポイントです。

3. 自動投入ではなく”直接投入”してみる

自動投入口に柔軟剤を入れると、詰まりや残留で実際の使用量が減ることも。洗剤の残りカスやカビが柔軟剤に混ざって効果を半減させてしまうこともあります。

こだわりたいときは、脱水の直前に手動で洗濯槽へ直接入れるのがおすすめ。

→ しっかり撹拌&2~3分つけおきが効果的!

タイマーで「脱水前に一時停止」する設定がある機種なら、ラクにできるよ!

4. つけ置き&手もみ洗いで香りアップ

より香りを残したいなら、手もみ洗い+5分程度のつけ置きが効果的!

繊維の奥まで柔軟剤が入り込むので、ふんわり感と香りが長持ちします。

5. 脱水時間は短めに

脱水しすぎると、衣類に残る水分=柔軟剤分も飛んでしまうことに。

香りを残したいときは、脱水時間をいつもより少し短めにするのがコツです。

6. 自然乾燥(部屋干し)で香りを閉じ込める

高温の乾燥機は、香りを一気に飛ばしてしまうことがあります。

香りを残すなら、陰干し or 部屋干しがおすすめ!

- 窓を少し開けて湿気を逃がす

- 扇風機で風を当てて早めに乾かす

こうした工夫も併せて行うと◎

7. アロマビーズやシートを併用する(ドラム式洗濯機向け)

ドラム式洗濯機は水の量が少ないため、香りが残りにくい傾向があります。

そんなときは…

- アロマビーズ(洗濯前に一緒に入れる香り付け専用粒)

- 柔軟剤シート(乾燥機に入れる香り付けシート)

など、追加の香りアイテムを活用するとしっかり香ります!

ドラム式の人は、柔軟剤の香りが物足りないかも。

アロマビーズやシートをうまく取り入れて、自分好みの仕上がりにしよう!

洗濯洗剤と柔軟剤の「香りの相性」にも注意!

最近の洗濯洗剤は、香り付きの商品が多く出回っていますよね。

でも実は、洗剤と柔軟剤の香りが混ざってしまい、不快な匂いになることも。

お気に入りの香りを台無しにしないために、次の2つのポイントを意識して選びましょう。

- 同じ香りの系統を選ぶ

→どちらもフローラル系、柑橘系など、香りがぶつからないようにすると◎ - 片方を無香料にする

→匂いがぶつかる心配がなく、香りが引き立ちます。

少し意識するだけで、毎日の洗濯タイムがぐっと快適に!

香りの相性も洗剤選びのポイントです。

柔軟剤が使えない衣類もある?注意すべき素材と加工

柔軟剤って、洗濯できるものなら何でも使っていいのかな?

基本的に、洗濯できる衣類には柔軟剤を使ってOKですが、中には“使わないほうがいいもの”もあります。

柔軟剤を使うことで、衣類本来の機能が損なわれたり、傷んでしまったりする可能性があるので、その理由と合わせてしっかりチェックしておきましょう!

吸水性が重要なタオルやスポーツウェア

柔軟剤の成分は繊維をコーティングするので、水分を吸いにくくなることがあります。衣類本来の機能が低下する可能性があるので、使用は避けるのが賢明です。

- タオルやガーゼ

- 吸汗速乾素材のスポーツウェア など

「フワフワなはずのタオルが水を吸わない…」「汗をかいたときにスポーツウェアがムレる…」

こんなときは、柔軟剤の使いすぎが原因かもしれません。

使う量を少なくするか、思い切って柔軟剤なしで洗濯してみましょう。

タオルの吸水性は、柔軟剤なしで洗い直せば少しずつ戻ることがありますよ!

シワ加工・撥水・難燃など特殊加工のある衣類

特殊加工の衣類のように、なかには一度ダメになってしまうと戻らない衣類もあります。

普段使いではないものを洗濯する場合は、注意してください。

- おしゃれ着

- レインウェアやスキーウェア

- 作業着やアウトドア用の特別な衣類 など

最近は、シワ感や立体感がおしゃれな服も多いですよね。

でも、柔軟剤は「シワを防ぐ効果」があるため、そのおしゃれな加工が台なしになってしまうことも。

そうした服は洗濯の前にタグをチェックしましょう。「形状記憶」や「加工あり」と書いてある服は注意が必要です。

火に強くなる「難燃加工」がされた衣類は、柔軟剤の成分がその加工を弱めてしまう可能性があります。

作業着・アウトドア用衣類などは、柔軟剤を使わずに洗濯しましょう。

マスクや肌に触れる布製品への使用は注意!

デリケートな肌に直接触れるものへの柔軟剤使用は、特に注意が必要です。

- 洗えるマスク

- 下着や肌着(特に敏感肌の型) など

直接肌触れるものへの柔軟剤の使用は、肌荒れの原因になる可能性があります。

とくに、長時間肌に触れるようなものは、柔軟剤使用を控えるか、無香料・無添加の低刺激タイプを選ぶのがおすすめです!

柔軟剤で“シミがついた!?”そんな時の原因と対処法

「柔軟剤を使ったはずなのに、衣類にシミができてしまった…」という経験はありませんか?

柔軟剤によるシミは、意外とよくあるトラブルなんです。ここでは、その原因と、もしシミができてしまった場合の対処法、そして予防策をご紹介します。

よくある原因と発生メカニズム

柔軟剤によるシミの原因は、

- 柔軟剤の溶け残り

- 衣類への直接付着

- 洗濯槽内のカビやぬめり

の3つが主な原因となります。

柔軟剤が水に十分に溶けずに、衣類に直接付着してしまうことでシミになります。つまり、柔軟剤が「溶け残る」→「直接付着する」→「固まる」ことが原因なんです。

また、柔軟剤の溶け残りが洗濯槽の裏側や柔軟剤投入口に溜まり、そのカビやぬめりが衣類に付着し、黒っぽいシミとなることも。

とくに濃縮タイプの柔軟剤は粘度が高く、溶け残りが起こりやすい傾向があるよ!

シミ抜きの方法と応急処置

もし柔軟剤によるシミができてしまっても、焦らずに対処すればきれいに落とせる可能性があります。

- 水で洗い流す(すぐに!)

シミに気づいたらすぐ流水で揉み洗いしましょう。 - 食器用洗剤で揉み洗い

油汚れに強い食器用洗剤を少量つけ、揉み洗い後にぬるま湯ですすぎます。 - 酸素系漂白剤を使用

使用可能なものであれば、酸素系漂白剤を直接塗布し、しばらく放置してから洗濯します。 - 再洗濯(柔軟剤なし)

再度、洗濯を行います。使用するのは洗剤のみで、念入りにすすぎを行いましょう。

シミを発見したらできるだけ早く対処することが重要です。

自宅での対処が難しい場合や、大切な衣類の場合は、無理せずクリーニング店に相談してくださいね。

予防のためにできること

柔軟剤によるシミを防ぐための予防策も覚えておきましょう。

- 規定量を守る

ボトルに記載されている「適量」を必ず守りましょう。 - 投入口を清潔に保つ

カビや洗剤カスを溜めないよう、定期的に投入口や洗濯槽を掃除しましょう。 - 水で薄めてから投入(手動の場合)

自動投入口がない場合は、柔軟剤を少量の水で薄めてから入れると溶け残りを防ぎやすくなります。 - 洗濯物の詰め込みすぎに注意

詰め込みは水流が悪くなり、柔軟剤が均一に広がらなかったり、溶け残ったりすることがあります。 - 洗濯表示を確認する

特殊な素材や加工が施された衣類は、柔軟剤の使用を避けるべき場合があります。必ず洗濯表示を確認してから柔軟剤を使用しましょう。

洗濯表示マークはコチラの記事でまとめていますので、チェックしてくださいね。

洗濯物は、洗濯槽の7~8割くらいに抑えましょう!

柔軟剤に関するよくある疑問Q&A

柔軟剤に関して抱きがちな「これってどうなの?」という疑問をQ&A形式でまとめました。疑問を解消して、柔軟剤をもっと安心して使いこなして下さいね。

Q1.柔軟剤に使用期限はある?

A. 明確に記載はありませんが、目安は以下の通りです。

- 未開封:製造から約3年が目安

- 開封後:半年〜1年以内に使い切るのが理想

開封後は早めに使い切るのがポイント。長期間放置は避けてね。

Q2.ドロドロになった柔軟剤はどうする?戻し方は?

A. ぬるま湯で薄めれば使えることもあります。

柔軟剤がドロドロになるのは、多くの場合、保管状態が悪かったり、寒さで成分が固まったりすることが原因です。

少量のぬるま湯でゆっくりと溶かせば使える場合もありますが、品質が不安なら、洗濯以外の用途(下記参照)で使う方が安心です。

使うときは希釈後の量を計算して使いましょう。

Q3.余った・いらない柔軟剤、使い道はある?

A. 以下のように活用できます。

芳香剤

- 保冷剤の中身(高吸水性ポリマー)と混ぜて容器に入れれば、簡易芳香剤に

- 薄めてスプレーボトルに入れればルームスプレーにも!

静電気防止スプレー

衣類やカーテンにスプレーすると静電気防止に効果的です。

特に冬場のパチパチが気になる時に便利です。

床拭き

バケツの水に少量加えて床を拭くと、ホコリがつきにくくなります。

ほのかに香りが漂うので、お部屋がいい匂いになるよ♪

Q4.香りがキツすぎた時の対処法は?

A. 次の方法で香りをやわらげましょう。

- ドライヤーの温風で香りを飛ばす

熱と風で揮発性の香りが飛びやすくなります。(※熱に弱い素材には注意!) - 重曹で再洗濯

重曹が柔軟剤の油分を落とし、香りをやわらげてくれます。 - 酢を加えてすすぐ

大さじ1の酢が香りを中和します。乾けば酢の匂いは残りません。 - 水で再すすぎするだけでも効果あり

Q5.急に柔軟剤の匂いがしなくなった。どうして?

A. 柔軟剤がきちんと投入されていない可能性があります。

柔軟剤の匂いがしなくなったら、まずは一度、投入口を掃除してみましょう。

もし可能なら、柔軟剤を手動で直接洗濯槽に入れて様子を見てみましょう

洗濯槽の掃除や、汚れの酷い衣類の予洗いなども有効です。

Q6. 柔軟剤だけで洗濯できる?

A. 柔軟剤だけで洗濯することはできません。

柔軟剤には汚れを落とす洗浄成分が含まれていないため、衣類をきれいに清潔にする役割は果たせません。柔軟剤は、あくまで「洗剤で汚れを落とした後の仕上げ」に使うアイテムです。

Q7. 濃縮タイプと通常タイプの違いは?

A.使用量と使い勝手が大きく異なります。

- 濃縮タイプ

少量で高い効果が得られるため、ボトルのサイズが小さく、置き場所に困りません。使用量を間違えると効果が出すぎたり、溶け残りの原因になることもあるため、正確な計量が必要です。 - 通常タイプ

濃縮タイプに比べて使用量が多くなりますが、水に溶けやすく、計量もしやすいという特徴があります。

Q8. 柔軟剤入り洗剤に、さらに柔軟剤を入れてもいいの?

A. 原則不要です。

柔軟剤入り洗剤にはすでに柔軟剤成分が含まれているため、追加で柔軟剤を入れると、香りが強くなりすぎたり、衣類がべたついたり、吸水性が低下したりする可能性があります。

また、洗濯槽の汚れにも繋がりやすくなります。

多く入れれば衣類がよりフワフワになる、というわけではないよ!

Q9. すすぎ1回設定でも柔軟剤は使える?

A. はい、すすぎ1回でも柔軟剤は使えます。

ただし、不十分なすすぎで洗剤が衣類に残ると、柔軟剤の効果や香りが弱まることがあります。

すすぎ1回OKの洗剤で、適量の使用がベストです。

SNSで話題の裏技!柔軟剤の意外な使い道

柔軟剤って、洗濯以外にも使えるって聞いたけど…本当?

最近ではSNSなどで、「柔軟剤の裏技的な使い方」がたびたび話題になります。

ただし、中には正しく使わないとトラブルにつながる情報も。

ここでは、柔軟剤の安全で賢い活用法と、避けるべきNG使用例をご紹介します。

トイレ掃除や芳香剤に使えるって本当?

「柔軟剤を使ってトイレ掃除をするとニオイが消える」

「便器に柔軟剤を流してコーティングする」

――そんな裏技、見かけたことありませんか?

結論から言うと、

床の掃除や芳香剤代わりに使う程度であればOK。

でも、便器の中に直接使うのはNGです。

柔軟剤の成分を流してしまうことで、以下のリスクにつながります。

- 排水管やタンクのゴムパッキンを劣化させる

- 詰まりや水漏れの原因になる

- 浄化槽に悪影響を及ぼす可能性がある

便器の掃除には、必ず専用のトイレ用洗剤を使用しましょう。

排水詰まり・成分残留の注意点

柔軟剤を洗濯以外の用途で使うときは、その成分の特性を理解することが大切です。

とくに注意したいのは以下のような点です。

- 排水管や設備への影響

柔軟剤は油分を含んでいるため、水に完全に溶けにくく、排水管の内側やタンク内でベタつきや詰まりを引き起こすことがあります。 - 浄化槽・環境への悪影響

分解されにくい成分は、浄化槽や排水処理設備の機能を低下させ、悪臭や環境負荷につながる可能性も。 - 布製品以外の素材への影響

静電気対策としてテレビなどの家電に使う例もありますが、誤って液体が入り込むと故障の原因になります。フローリングや壁紙もシミになることがあるため、必ず目立たない場所で試しましょう。

安全に使うためのコツとNG例

柔軟剤を安全に活用するためのポイントと、避けるべきNG例をまとめました。

柔軟剤は、使い方次第で洗濯以外にも役立つアイテムです。

でも、安全に使うためには成分の性質や使用環境に配慮することが何より大切。

暮らしを快適にするために、ぜひ上記のポイントを参考にしてくださいね。

まとめ:柔軟剤は“上手に使えば、暮らしの味方”

柔軟剤は、衣類をふんわりと仕上げたり、静電気を防いだりと、毎日の洗濯をちょっと豊かにしてくれるアイテムです。

ただし、使い方を間違えると…

- 肌荒れなどのトラブル

- 洗濯機の詰まり

- 香りが強すぎるストレス

といった思わぬ問題につながることも。

柔軟剤は必ず使うべきものではありません。

衣類の素材や、家族の体質、香りの好みによって、使う・使わないの判断をしてOKです。

特に赤ちゃんや敏感肌の方がいるご家庭では、無香料タイプや肌にやさしい処方のものを選ぶなど、慎重な判断が必要です。

まずは、柔軟剤の正しい知識を身につけること。

そして、自分たちに合った商品選びと使い方を見つけていきましょう。

心地よい香りと、肌ざわりのよい服に包まれる毎日が、もっと楽しみになりますように!