【助産師解説】完母でも安心!赤ちゃんを預けるときに知っておきたい準備と対策

完母(完全母乳)で育てているママ。

「母乳が出てよかった」と安心した一方で、こんな悩みを抱えていませんか?

母乳だと代わってもらえない!

休みたくても休めない……

「用事があるけど、授乳はどうすればいいの?」

「完母だと、赤ちゃんを預けられないのかな…」

そんな不安を感じているママはとても多いんです。

でも大丈夫!いくつかのポイントを押さえて準備すれば、完母でも安心して赤ちゃんを預けることができます。

完母だからといって「休めない」「預けられない」と心配しなくても大丈夫。

ママが数時間でも授乳から離れてリフレッシュできれば、家族みんなが笑顔になり、育児にもゆとりが生まれますよ。

助産師りず

助産師・12年以上の病院勤務経験をもつ3児の母。

4歳と2歳と0歳の子育て経験と助産師での経験を活かし、初心者パパの育児を全力でサポートします。

完母の赤ちゃんは預けられる?気になる不安と確認ポイント

完母(完全母乳)で育ててきた赤ちゃん。

いざ預けようとすると、こんな不安が頭をよぎりませんか?

ミルクは飲めるのかな?

哺乳瓶を嫌がったらどうしよう…。

特に母乳しか経験のない赤ちゃんは、ミルクや哺乳瓶でスムーズに飲めないこともよくあります。

ここでは、赤ちゃんを預ける前に知っておきたい 心構えや準備、ミルクを取り入れるメリット・デメリットを整理しました。

ポイントを押さえれば、完母の赤ちゃんでも安心して預けられますよ。

預ける前にできる準備と心構え

事前のミルク試飲が重要

赤ちゃんがこれまでミルクを飲んだことがない場合、初めて飲んだときに体質によってアレルギーが出る可能性があります。

預ける前に一度、使う予定のミルクを試して、問題ないかどうか確認しておきましょう。

ミルクの種類や作り方・げっぷの仕方については、こちらで解説しています。

哺乳瓶拒否はよくあること

完母の赤ちゃんが哺乳瓶を嫌がるのは珍しいことではありません。

おっぱいは柔らかくて温かいのに対し、哺乳瓶の乳首は感触がまったく違います。

その差を敏感に感じて、赤ちゃんが拒否してしまうことがあるのです。

ミルクを足すメリット・デメリット

赤ちゃんがミルクを飲めるようになると、ママは授乳を代わってもらえるようになります。

ママがいなくても栄養と水分を補えるので、外出や休養が取りやすくなるのは大きなメリットです。

また、病気や入院など「もしものとき」にも安心ですね。

ただしデメリットもあります。

ミルクに慣れてしまうと、その後に母乳を嫌がる可能性があるのです。

これは「乳頭混乱」と呼ばれ、哺乳瓶の乳首を好んで母乳を拒否するようになる現象です。

「ミルクの方が美味しい」「哺乳瓶の方が飲みやすい」と感じてしまう赤ちゃんがいるのも事実。

こうしたリスクも理解したうえで対応を考えることが大切です。

ミルクに慣れさせておくべき?判断の目安

ミルクや哺乳瓶の練習が必要かどうかは、 赤ちゃんの月齢と預ける時間の長さによって変わります。

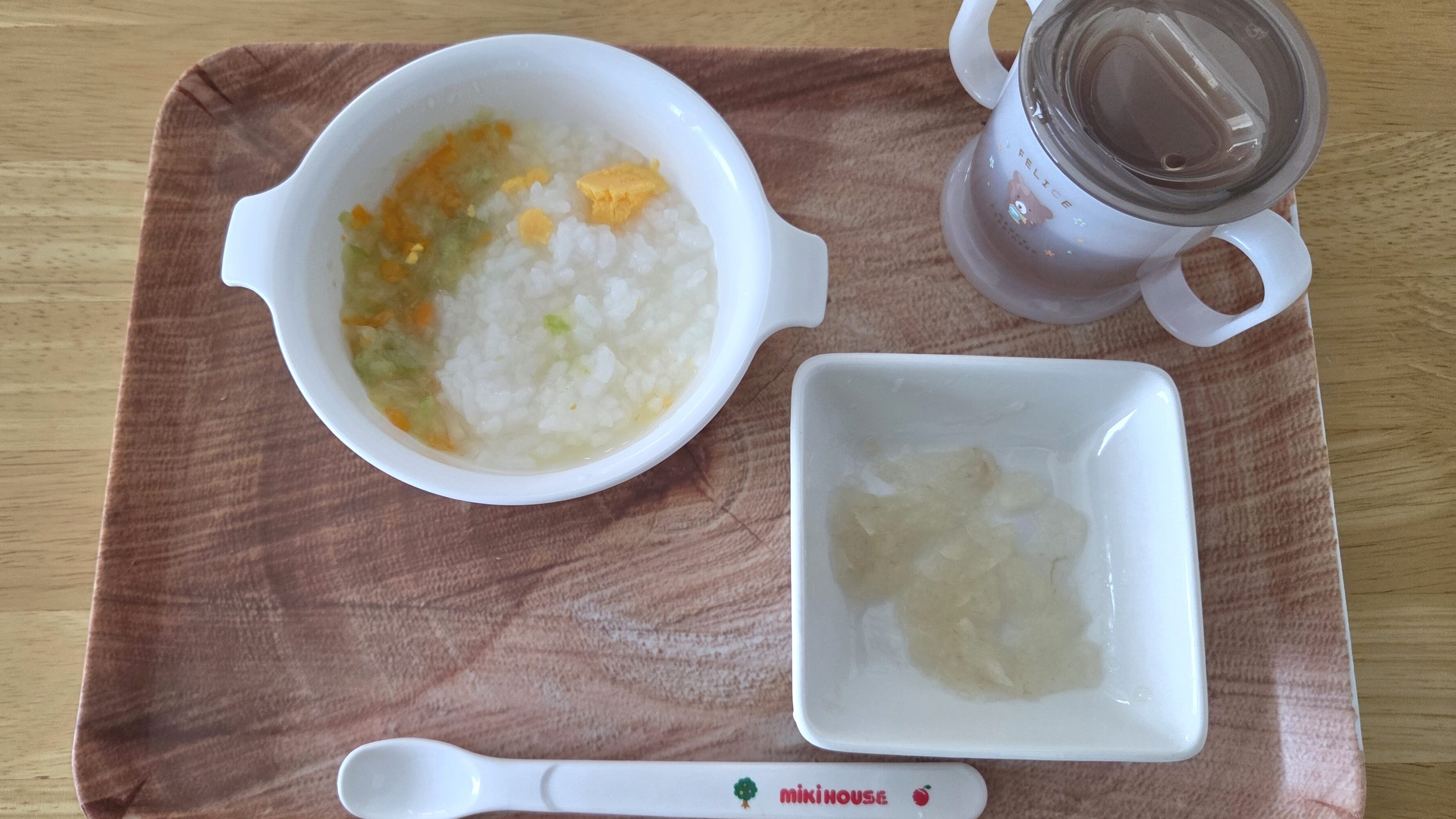

離乳食が進んでいる時期(10ヶ月頃〜)

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」によると、10ヶ月頃は離乳食を十分に食べられる場合、ミルクは1日2回程度でよいとされています。

(参照:厚生労働省 授乳・離乳の支援ガイド)

このため、離乳食が順調であれば、5時間程度のお預けはミルクなしでも問題ないと言えます。

工夫として、ミルクを直接飲ませなくても、野菜のクリーム煮、パンミルクがゆなどといった離乳食にミルクを混ぜる方法もあります。

離乳食がまだ少ない時期(5〜6ヶ月頃まで)

5〜6ヶ月以下で、3時間以上預ける場合は要注意です。

離乳食がまだ十分に進んでいないため、預けている間は母乳またはミルクで栄養を補う必要があります。

- 搾乳で対応する → 哺乳瓶で母乳を飲む練習

- ミルクを使う → ミルクと哺乳瓶両方の練習

ご家庭やお子さんの状況に合わせて柔軟に対応していきましょう。

完母の赤ちゃんを預けるまでの準備〜当日の流れ

完母(完全母乳)で育てている赤ちゃんを預けるには、預かる人の事前練習と当日の引き継ぎ準備が大切です。

ポイントは「哺乳瓶で飲めるか」だけではありません。

誰が・どのように・どんな環境で赤ちゃんに関わるのかを考えることも重要です。

赤ちゃんは環境の変化にとても敏感。

ちょっとした違いで、いつもは飲めるのに飲んでくれないこともあります。

ここでは、預ける前から当日までの流れを具体的に紹介します。

哺乳瓶で飲む事前練習

赤ちゃんにミルクを飲んでもらうには、赤ちゃんと預かる人の両方が「慣れること」 が欠かせません。

- 無理のない姿勢で抱っこしているか

- 赤ちゃんが飲みやすい姿勢を維持しているか

- 危ない姿勢になっていないか

こうした点を、ママに見てもらいながらチェックすると安心です。

初めは哺乳瓶を嫌がることもありますが、少しずつ試すことで受け入れやすくなります。

搾乳方法

搾乳・保存・解凍した母乳を安全に使うには、正しい手順が必須です。

操作は清潔な手で行い、保存容器も滅菌済みのものを使用しましょう。

母乳パックでも、哺乳瓶でもどちらでも構いません。

搾乳方法は手搾り法と搾乳器を使用する方法があります。

手搾り法

道具が不要なため、外出先や緊急時に身につけておくと便利です。

- 親指と人差し指で「Cの字」を作る

- 乳輪の外側を軽く押さえる

- 乳頭をつままず、乳房の奥を押し出すように「押す→離す」を繰り返す

- 両胸を交互に行うと効率的

搾乳器

- カップを乳房に当てる

- レバーを動かして搾乳する

電動搾乳器なら手の負担が少なく、毎日や多めに搾るときに便利です。

保存方法

- 常温(16〜25℃):4時間以内(夏場は避ける)

- 冷蔵(0〜4℃):最大3日間

- 冷凍(−18℃以下):最大6ヶ月

(参考資料:medela 母乳の保存・保冷・解凍方法)

解凍・使用方法

- 常温/冷蔵

ぬるま湯(40℃以下)で体温程度に温める - 冷凍

流水やぬるま湯で自然解凍し、同様に温める

電子レンジや熱湯は使わないでください。

免疫成分が壊れる可能性があります。

(参考資料:農林水産省 赤ちゃんを守るために、在宅での母乳保存に関する情報)

当日慌てないための「赤ちゃんお世話引き継ぎリスト」

必需品のチェック

- オムツ(使用枚数+予備2〜3枚)

- おしり拭き

- ミルクまたは搾乳母乳

- 哺乳瓶

- 着替え(最低1セット)

- タオル類

赤ちゃん情報の共有

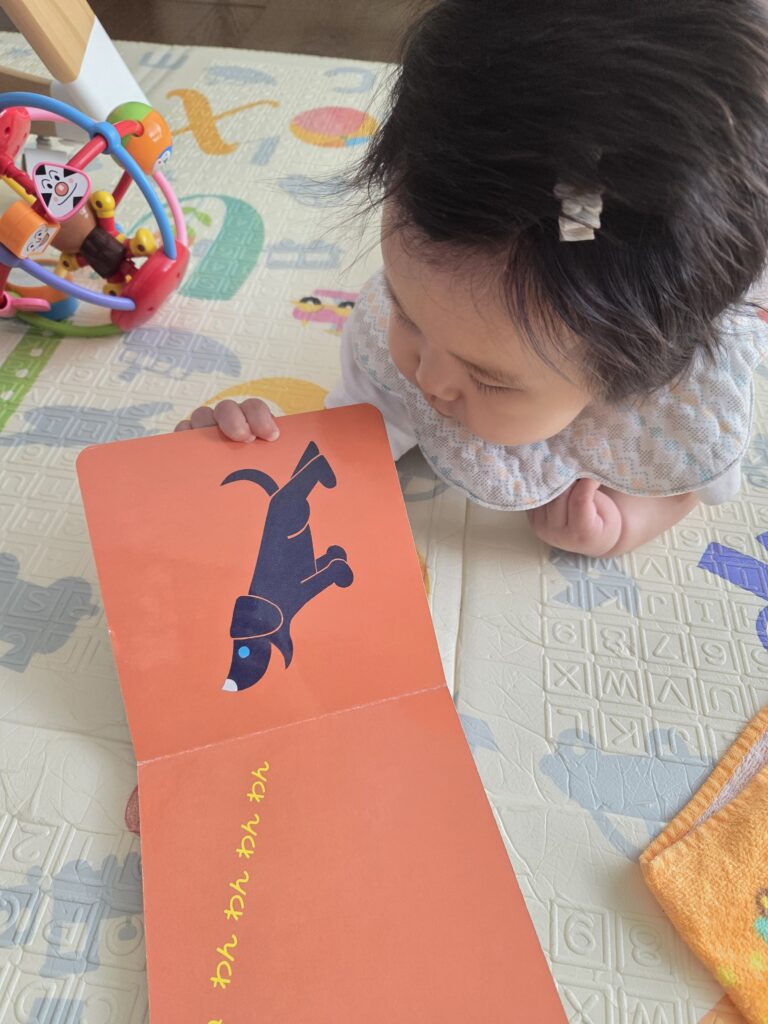

- お気に入りのおもちゃ

- 普段の遊び方や好きな音楽

- 授乳の目安時間

- 泣き止むコツ

- 緊急時の連絡先

こうした情報を細かく伝えておけば、預かる側も安心して対応できます。

哺乳瓶拒否の理由と対策

赤ちゃんが哺乳瓶を嫌がると、「何かあったときに預けられないかも…」と不安になりますよね。

ここでは、哺乳瓶拒否の代表的な理由と、必ず直す必要があるのかどうか、そして克服のヒントを紹介します。

哺乳瓶拒否が起きる主な理由5つ

1. おっぱいの方が安心できる

赤ちゃんにとっておっぱいは「栄養」だけでなく「安心の場所」。

ママの温もりや香りに包まれた授乳は、癒しの時間でもあります。

2. 乳首が合っていない

哺乳瓶の乳首の形や硬さが合わないと、飲みにくくて嫌がることも。

メーカーごとに特徴が違うため、合うものを探してみましょう。

3. 哺乳瓶に慣れていない

初めての哺乳瓶に戸惑っているだけ、ということもあります。

飲み方を覚えていないだけなので、少しずつ練習が必要です。

4. 温度や味が嫌

ミルクが熱すぎたり冷たすぎたり、母乳と味が違うことに違和感を覚えている場合も。

ミルクのメーカーによっても味は少しずつ異なります。

5. タイミングが合っていない

お腹が空きすぎて機嫌が悪いときや、逆に空いていないときは飲んでくれないことがあります。

赤ちゃんが飲みやすいタイミングを確認しておきましょう。

哺乳瓶拒否は直すべき?

哺乳瓶拒否は、必ずしも直す必要はありません。

離乳食がしっかり食べられるようになれば、 無理に哺乳瓶を使う必要はなくなります。

ただ、ママがリフレッシュしたいときや、緊急時を考えると、少し慣れてもらえると安心です。

克服のための方法5選

1. あげる人を変えてみる

赤ちゃんにとって「ママ=母乳」のイメージが強いことがあります。

パパや祖父母がミルクをあげると、意外とすんなり飲むこともあります。

2.環境を変えてみる

授乳枕ではなく、バウンザーなどいつもと違う場所で試すと飲んでくれる場合もあります。

3. 哺乳瓶や乳首を変えてみる

適切なサイズの乳首に変えることで、赤ちゃんは嫌がらずに飲めるかもしれません。

- 母乳に近い形ややわらかさの乳首を試す

- 月齢に合ったサイズにする(サイズによって出る量が変わる)

4. 哺乳瓶以外のもので飲ませる

スプーン・コップ・マグで少量ずつ飲ませる方法もあります。月齢が高い子には特におすすめ。

「哺乳瓶はダメでもマグなら飲めた」というケースもあります。

5. 普段から少しずつ慣れる練習をする

1日1回でも哺乳瓶に触れる時間をつくると◎。

たとえば「夜寝る前だけはミルクにする」という方法もよくある工夫です。

【ママ向け】外出を心から楽しむために!預けている間の「おっぱいケア」

ママが安心してお出かけを楽しむためには、赤ちゃんの授乳準備だけでなく、ママ自身のおっぱいケアも大切です。

授乳間隔が空くと張りや痛みが出たり、乳腺炎のリスクにつながることがあるからです。

ここでは、外出時に気をつけたいおっぱいケアや、外出先でもできる工夫、そして安心の持ち物リストをご紹介します。

ママ自身の体を守りながら、リフレッシュできる時間を過ごしてくださいね。

授乳間隔が空いたときに起きやすいトラブル

母乳が溜まりすぎると、張って痛みが出やすくなります。

授乳の間隔が長く空くと、母乳の「つくる量」と「出す量」のバランスが崩れ、母乳が残りやすくなります。

溜まった母乳は細菌が増えやすく、発熱や強い痛みを伴う乳腺炎につながることも。

場合によっては治療が必要になるため注意しましょう。

外出先でできる!おっぱいの張り対策と搾乳の工夫

外出中におっぱいが張ってしまったときは、無理せず搾乳して調整しましょう。

外出先での搾乳する際のポイント

- 手搾りを覚えておくと安心

搾乳器がなくても、短時間でケアできます。 - 搾乳した母乳は衛生面を考えて持ち帰るか処分

外出先で絞った母乳は、赤ちゃんに与えるのは控えましょう。 - 服装も工夫

搾乳しやすい服を選んでおくと安心です。 - 授乳室や個室トイレを活用

落ち着いて搾乳できる環境を探してみましょう。 - 母乳パッドは清潔なものに交換

漏れやにおいを防ぎ、快適に過ごせます。

筆者は、外出先で少し絞るとき、母乳パッドやオムツに吸わせて処分していました。

簡単で衛生的なのでおすすめです。

安心して外出するための持ち物チェックリスト

事前に準備しておけば、外出中のトラブルも最小限にできます。

- 母乳パッド(漏れ防止の必需品)

- タオル(冷却用・拭き取り用)

- 除菌シート(搾乳前におっぱいを清潔に)

- 冷却剤(張り対策や痛み予防に)

- 着替え用インナー(漏れがあったときの安心材料)

- ビニール袋(ゴミや使用済みパッドを入れる用)

- 子ども用オムツ(搾乳した母乳を吸わせて処分する用)

- 搾乳器(必要に応じて)

完母で赤ちゃんを預けるときのよくある質問Q&A

Q. どのくらいの時間なら預けても大丈夫?

A. 目安は3時間。それ以上は工夫が必要です。

赤ちゃんが哺乳瓶でしっかり飲めるかどうかによっても違いますが、

おおよそ 3時間程度 なら安心して預けられるケースが多いです。

それ以上になる場合は、家族の協力が必要になります。

- 途中でママが戻って授乳する

- 預け先に赤ちゃんを連れてきてもらう

もし預け先で哺乳瓶からしっかり飲めるなら、3時間以上でも問題はありません。

ただし、ママ自身のおっぱいが張ってしまうのを防ぐため、搾乳などのケアを事前に練習しておくと安心です。

Q. 1歳未満で保育園に預けるなら、ミルクに切り替えた方がいい?

A. 完全にミルクへ切り替える必要はありません。

選択肢のひとつとして、「混合授乳」 があります。

保育園ではミルク、家では母乳というように使い分けることで、母乳育児を続けながらママの職場復帰も可能です。

実際に「寝かしつけのときだけは母乳」というスタイルを続けている方もたくさんいます。

赤ちゃんとの大切なスキンシップの時間でもあるので、無理に母乳をやめる必要はありません。

ライフスタイルや家族の状況に合わせて、柔軟に考えましょう。

まとめ

今は完母であっても、正しい準備と家族の協力があれば、赤ちゃんを安心して預けることは十分可能です。

そしてママが心からリフレッシュできる時間を持つことは、育児の疲れをやわらげ、家族全体の笑顔につながります。

パパとママ、そして周りの家族が支え合うことで、心にゆとりのある育児が実現できます。

「完母だから無理…」と諦めずに、家族みんなが笑顔になれる環境を一緒に整えていきましょう。